皆さんは、2025年6月21日に東京の空で起きた特別な出来事をご存知でしょうか?

この日は一年で昼が最も長い夏至(げし)でしたが、ちょうど日本時間の午前11時42分に、地球全体の夏至点(太陽黄経90°に達する瞬間、つまり夏至の瞬間)と東京(皇居付近)での太陽の南中時刻がぴったり一致したのです。

簡単に言えば、「夏至の太陽」が東京の真南の空高くに達した瞬間と、人間が定めた時計上の正午が重なったのです。

これは単なる偶然ではなく、天文学的に見ても極めて稀な現象だとされています。

日本の皇居の上空で夏至の瞬間に太陽が南中することなど、数千年に一度あるかないかというほど珍しいことだとも言われています。

こうした“宇宙の偶然”が私たちに何を語りかけているのか、考えてみたくなりませんか?

本記事では、この2025年夏至の「奇跡の正午」が持つ意味と背景を科学的にひも解いていきます。

さらに、昨今話題に上る地球が**「フォトンベルト」に入ったという情報や、活発化している太陽フレア**(太陽表面の爆発現象)について、それらが地球にどのような変化をもたらすのか、科学的視点からの解説も試みます。

日常の忙しさから少し離れて、地球規模・宇宙規模の視点へと意識を広げる旅に、さあ出発!

夏至とは何か?地球が迎える季節の頂点

私たちが何気なく使っている暦(カレンダー)には、春夏秋冬の変化を示す二十四節気があります。

夏至はその一つで、一年の中で太陽の高さが最も高く、昼の長さが最も長くなる日です。

北半球では6月21日頃、南半球では12月21日頃が夏至に当たります。

この日は太陽が北回帰線(北緯23.4度)の真上に来るため、北半球では地域によっては白夜(太陽が沈まない現象)が見られるほど昼が長くなります。

逆に南半球では一年で最も昼が短い極点(冬至)となります。

なぜ夏至が起こるのでしょうか?

その理由は地球の公転と自転の“傾き”にあります。

地球は自転軸を23.4度傾けながら太陽のまわりを公転しており、この軸の傾きによって季節が生まれます。

北半球が太陽に向かって最大に傾くタイミングが夏至であり、そのとき太陽は真昼に空の最も高い位置まで昇ります。

夏至の日、太陽は北回帰線上で真上から降り注ぎ、北半球では一年でもっとも長い昼をもたらすのです。

言い換えれば、地球にとって夏至は季節の正午とも言える瞬間です。

英語で夏至を意味する solstice は、ラテン語の sol(太陽)と sistere(止まる)に由来し、「太陽が止まる時」という意味があります。

まさに太陽の道が一年で最も高く昇り切り、ここから折り返していく境目が夏至なのです。

東京で起きた「夏至点」と「南中」の邂逅

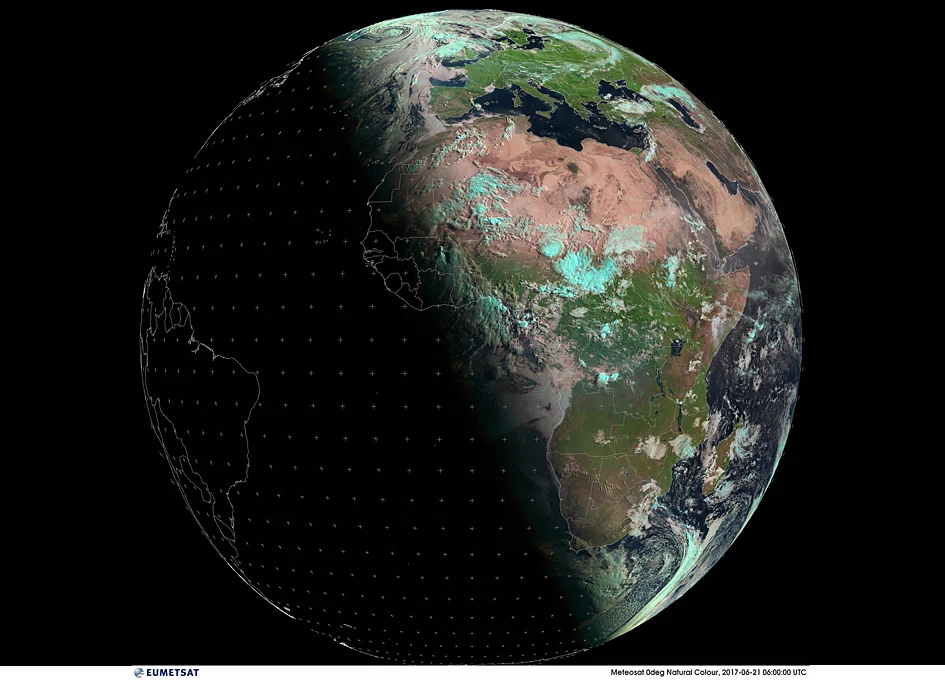

夏至の地球と日照域

北半球の夏至では地軸が太陽に向かって最も傾き、太陽光が北回帰線に真上から当たる。このため北極圏では白夜が生じ、地球上の昼夜の境目(ターミネーター)は北極を取り囲むようになる。

2025年6月21日、日本時間11時42分。太陽はちょうど黄経90°に達し、地球は宇宙空間で夏至点を通過しました。

そして同じ瞬間、東京の上空では太陽が南中――つまり一日の中で最も高い位置に達しました。この二つの出来事(地球規模の夏至の瞬間と、東京における太陽の南中)が完全に重なったのです。

普段、私たちが使う時計の正午(12時)は、人為的に定められた日本標準時における時間であり、日本標準時は兵庫県明石市を通る東経135度の子午線上での平均太陽時に基づいています。

東京は東経約139度に位置するため、真太陽時(実際の太陽の動きに合わせた時間)での正午は東京ではだいたい11時40分台になります。

ところが2025年夏至の日、この真太陽時の正午がたまたま日本標準時の11時42分と一致し、その時刻がちょうど夏至の瞬間だったというわけです。

この現象は「日本時間と真太陽時の邂逅(かいこう)」とも表現されています。

“宇宙のリズム”と“人間の時計”が一瞬だけシンクロ

普段ずれている“宇宙のリズム”と“人間の時計”が一瞬だけシンクロし、しかもそれが一年の中でも特別な夏至の日に起きたのです。

東京の空で太陽と地球と観測者(私たち)の位置関係がピタリと整い、「夏至点における真昼」が実現したとも言えるでしょう。

これは時間と空間の偶然の重なりであり、専門家によれば地球の公転・自転の周期と時間帯の構造が生み出した非常に稀な現象です。

では一体どれほど稀なのでしょうか?

天文学的な計算では、太陽の南中時刻と夏至などの節気の瞬間が完全に一致するのは極めて珍しいことが分かります。

奇跡:地球史上初だった夏至

日本の歴史に照らしてみても、「皇居の真上」で夏至点と南中が重なるのは史上初の出来事だという声もあります。

まさに“奇跡の正午”と呼ぶにふさわしいタイミングだったのです。

この出来事は単に珍しいだけでなく、私たちに興味深い示唆を与えてくれます。

普段は意識しませんが、私たちの暮らす時間は本来、太陽や地球の動きと深く結びついています。

カレンダーや時計といった人間の作った仕組みも、元をたどれば天文学的な現象に基づいているのです。

2025年の夏至の正午、東京で人間の時間と宇宙の時間が重なり合った瞬間は、「私たちが宇宙船・地球号の上で太陽と呼吸を合わせている」ことを感じさせる出来事だったのではないでしょうか。

夏至を祝い、太陽の恵みに感謝する文化

このような夏至の日の太陽の動きは、古来より世界中の人々にとって特別な意味を持ってきました。

現代の私たちも「一年で昼が一番長い日だね」程度の認識はありますが、太古の人々はもっと真剣にこの日を観察し、祝っていました。

文明と夏至の関係

世界各地の文明には、夏至を祝う風習や祭事が必ずと言っていいほど存在します。

たとえば有名なイギリスのストーンヘンジは、夏至の日の太陽の位置に石が並ぶよう設計されていますし、南米ペルーのマチュ・ピチュ、さらには日本の各地にも夏至・冬至の日の出や日の入りに合わせた古代遺跡・風習が残っています。

現代でも世界中で様々な形で夏至が祝われています。

イギリスではストーンヘンジ付近に人々が集まり朝日を待ちわびる様子が報じられますし、北欧ではメイポールを立てて踊るお祭りがあります。

家の戸口に草花の輪を飾ったり、大きな焚き火を焚いたりと、その土地ごとの伝統が受け継がれているのです。

日本でもちょうど夏至の時期に「あかり」をテーマにしたキャンドルナイトが催されたりしますね。

こうした行事は、日々の営みが太陽の光に支えられていることへの感謝であり、太陽と地球のリズムに合わせて生きてきた人類の知恵の表れとも言えるでしょう。

日常視点から地球,宇宙視点への覚醒

では、2025年の夏至に東京で起きた“奇跡”のような天体イベントは、私たちに何をもたらすでしょうか?

それは「たった一日の珍事」で終わらせるには惜しい、壮大な視点への招待状かもしれません。

日頃は意識しない太陽と地球の関係に思いを馳せ、自分たちが宇宙の大きなサイクルの一部であることを実感するチャンスなのです。

フォトンベルト――噂の「光の帯」の正体は?

夏至の話題から一転、近年「地球がフォトンベルトに入った」といったスピリチュアル系の情報を耳にしたことはありませんか?

夏至のような宇宙的イベントがあると、「地球に大きな変化が訪れる前兆だ」といった噂話と結び付けられることがあります。

その代表格がフォトンベルトと呼ばれるものです。一体これは何なのでしょうか?

フォトンベルトとは、一部のニューエイジ系の主張で語られる現象です。

彼らの説によれば、プレアデス星団(おうし座の昴〔すばる〕)の周囲に強大な光子(フォトン)の帯が存在し、地球がそれに突入すると地球全体が光の帯に包まれるのだといいます。

その結果、天変地異が起こったり、人類に霊的な変化(意識のシフトや次元上昇など)がもたらされたりする――まさに世界の大転換期が訪れる、という主張です。

1990年代に入ると「1997年に地球がフォトンベルトに突入し3日間真っ暗闇になる」といった噂が流れ、さらに2012年のマヤ暦終末論とも結びついて語られるなど、耳目を集めてきました。

ロマンあふれる話ではありますが、結論から言えばフォトンベルトに対する科学的根拠のエビデンスは発表されていないようです。

地球技術から宇宙技術の解放を前に

国立天文台も「フォトンベルトというものは存在しません」と明言しており、もっともらしい説明が付けられている場合でも具体性に欠けたり矛盾が多かったりするため、アカデミズム的には認知していないようです。

もし本当に太陽系が光子の渦巻く特別なエネルギー帯に突入したのであれば、世界中の天文学者や観測装置がその兆候を捉えるはずですが、そのような報告は一切ありません。

今の科学力では、肯定も否定もできないといったところですね。

さらなる科学技術の進化を受け入れるためにも、私たちは宇宙に向かって開かれた思考でいたいものです。

そうすることで、大きな変革をも冷静に受け入れられるものと信じています。

私たちはいついかなる時も進化し続ける存在なのですから。

活発化する太陽フレアと太陽活動のサイクル

フォトンベルトの真偽はさておき、確かに太陽活動が近年活発化しているのは事実です。

太陽は約11年周期で活動の強弱を繰り返しており、この周期を太陽周期(サイクル)と呼びます。

黒点の数や太陽フレアの発生頻度は、この周期に従って増減します。

2019年頃に極小期(黒点がほとんど現れない静かな時期)を迎えた太陽は、現在太陽周期25周期に入って活動を増してきています。

太陽活動の極大期は2025年7月頃

専門家の予測では、このサイクル25の太陽活動の極大期は2025年7月頃に訪れる見込みで、黒点数が平均115前後まで増えるとされています。

つまり2024年から2025年にかけて太陽は盛んに暴れ始め、我々の星(太陽)の“活発期”に差し掛かっているわけです。

太陽フレアとは、太陽の表面(正確には大気の最上層であるコロナ)で起こる巨大な爆発現象です。

黒点群の磁場がねじれてエネルギーが蓄えられ、限界に達するとパチンとはじけるようにエネルギーが解放されます。

その際、強烈なX線や極端紫外線が放射され、場合によってはコロナ質量放出(CME)といって太陽のガスやプラズマが宇宙空間へ放出されます。

太陽フレアはその規模によってA・B・C・M・Xの5段階に分類され、Aが最も小さくXが最大級です。

例えば2025年5月14日には、この周期で最大級となるX2.7クラスの太陽フレアが発生しました。

太陽フレアの影響

このフレアは新たに出現した黒点群AR4087から放たれ、ピーク時にはX線強度がX2.7に達したため、太陽光が当たっていたヨーロッパ・アジア・中東地域の上空の電離層が一時的に強い影響を受けました。

その結果、高周波の無線通信に障害(R3級のラジオブラックアウト)が発生し、航空無線やアマチュア無線の一部に通信不良が起きたことが報告されています。

幸いこのフレアに伴うコロナ質量放出は地球方向には放出されなかったようですが、もし地球に向かって高速の太陽風(CME雲)が飛んでくれば、数日後に地球の磁気圏を乱し強い地磁気嵐を引き起こす可能性があります。

では、太陽フレアの活発化は地球にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

身近なところでは、上記のように無線通信やGPS測位への影響、人工衛星や宇宙飛行士への被ばくリスクがあります。

特に強力なフレアに伴うCMEが地球を直撃すると、オーロラが普段より低緯度で見られるようになったり、最悪の場合は大規模停電(過去には1859年のキャリントンイベントで報告)を引き起こす可能性も指摘されています。

しかし一方で、私たち地上に暮らす人間は厚い大気と地球磁場のバリアに守られているため、太陽フレアそのものが直接健康被害を及ぼすことは通常ありません。

強い紫外線が一時的に増えることはあっても、すぐに影響は収まります。

太陽活動と気候変動

太陽活動は気候にもわずかながら影響します。

太陽が活発な時期は放射するエネルギーも若干増えるため、気温に0.1度程度の変化を及ぼすという研究もあります。

しかし、現代の地球温暖化の主因は人為的な温室効果ガスの増加と発表されていますね。

太陽周期の変化要因はないとの見解です。

このあたりの議論も、詳細が知らされることは少なく、我々の思考力,洞察力により部分が大きいと思います。

実際、人類は、いまだ地球内においての科学水準しか持ち合わせていないのですからね。

宇宙規模の視点:動き続ける地球と私たち

夏至の日に起きた“奇跡の正午”、フォトンベルトの真偽、太陽フレアの活発化――これらの話題を通して浮かび上がってくるのは、「私たちの暮らしは地球という宇宙船の宇宙航海と切り離せない」という事実です。

普段は意識しませんが、私たちは皆、猛烈なスピードで宇宙を移動しています。

地球は太陽の周りを秒速約30kmで公転し、1年で約10億キロもの旅路を巡っています。

さらに太陽系自体も銀河系の中心に向かって毎秒200km以上で動いているとも言われます。

私たちが今日一日、会社や学校で過ごす間にも、地球は何十万キロも移動しているのです。

そう考えると、日々の些細な悩みごとがちょっぴり小さく思えてきませんか?

宇宙船:地球号の宇宙旅行

今回、東京の夏至点と南中時刻が重なるという珍しい出来事が起きましたが、地球の歴史を振り返れば、人類が誕生する遥か以前から地球は黙々とこの宇宙旅行を続けてきました。

季節の巡りも太陽活動の変化も、その壮大な旅路の一部です。

例えば、四季の変化は地球の自転軸が傾いていることから生じる宇宙的なリズムですし、太陽フレアは11年周期の太陽の鼓動とも言えるでしょう。

私たちはしばしば日常生活の時間尺度(秒・分・時間、あるいはせいぜい一年単位)で物事を考えがちですが、宇宙のスケールでは全く異なる時間が流れています。

地球の歳差運動が一周するのに約2万6千年、太陽系が銀河を一周するのに約2億年。

人類の歴史すら一瞬に感じられるほどの長大な時の中で、地球は刻々と姿を変えながら存在しているのです。

広大な視点である地球的宇宙的ではありますが、私たち一人ひとりは、この壮大な宇宙の物語の一部ですね。

地球という船に乗り合わせた旅の仲間なのだと気付けば、日常の景色も違って見えてくるのではないでしょうか。

朝日が昇るのを見て「今日も太陽が顔を出した」と感じるだけでなく、「今、地球の自転によって自分の住む場所が太陽に向き合ったんだ」と思えば、毎日の夜明けが少しワクワクしたものに感じられるかもしれませんか。

夏至や冬至といった節目の日には、少し空を見上げて太陽の位置や影の長さに注目してみるのも良いでしょう。

そうすることで、私たちの体内時計が自然と宇宙のリズムにチューニングされ、知らず知らずのうちに生かされている太陽の恵みに思いを馳せ、ひいては、さらなる意識覚醒へとつながっていくと感じています。

まとめ:日常の延長から地球・宇宙視点へ

2025年の夏至に起きた「皇居上空での奇跡の正午」は、偶然が重なった非常に珍しい天体ショーでした。

しかしその背景にあるのは、厳密に言えば偶然ではなく、地球と太陽と人間社会の時間体系が織りなす法則性です。

私たちの暦や時間は宇宙の動きを元に作られており、その宇宙のリズムに立ち返ってみると、日常の出来事も違った意味を帯びてきます。

フォトンベルトや太陽フレアといった話題も交えてきましたが、今の科学力の知識に頼っているだけでは、本質的なことが見えてこないものです。

現象界の、太陽活動の変化や夏至・冬至といった節目のタイミングは、地球が常に変化し続けるダイナミックな存在であることを教えてくれます。

地球という生命体

地球は生きており、宇宙の中で呼吸している――季節ごとの太陽の高さや昼夜の長さの変化、オーロラを揺らす太陽風、そうした現象がその証です。

普段の生活では、どうしても私たちの視野は目の前のタスクや人間関係、社会の出来事に限定されがちです。

しかし時には、夜空に輝く星や昇り沈む太陽に目を向けてみましょう。

遠い昔、農耕を営んでいた人々がそうしていたように、現代に生きる私たちもまた、宇宙の一部として生かされている存在です。

地球的・宇宙的視点

夏至の日に思いを馳せた読者の皆さんが、日常に縛られた視点を少し離れ、地球的・宇宙的視点で物事を考えるきっかけになれば幸いです。

それは同時に、自分自身と地球,宇宙とのつながりを再発見し、今ここに生きている奇跡に気付くことでもあるのです。

時には、地球や宇宙に思いをはせ、空を見上げてみてください。

私たちの頭上にはいつも太陽があり、地球は休むことなく旅を続けています。

その壮大なスケールに思いを巡らせることで、きっと新たなインスピレーションや安心感が得られることでしょう。

宇宙のリズムに耳を傾けながら、私たちも日々を丁寧に紡いでいきたいですね。

参考文献・情報源

- 【1】地球暦 “2025年6月21日 11時42分 夏至@太陽黄経90° 真太陽時「奇跡の正午。」” (2025)

- 【2】地球暦 “2025年、特別な夏至──日本時間と真太陽時の邂逅” (2025)

- 【3】さとうみつろう公式ブログ「笑えるスピリチュアル」 “今年の夏至点は6月21日11時42分”

- 【5】国立天文台 (NAOJ) よくある質問Q10-6「『フォトンベルト』や『反地球』ってあるんですか?」

- 【9】Star Walk “2025年夏至:日本で日が最も長い日は6月21日!日照時間・見どころガイド” (2025)

- 【11】NASA Science Solar Cycle 25 Blog “Sun Releases Strong Flare” (June 17, 2025)

- 【12】米国NOAA宇宙天気予報センター “Hello Solar Cycle 25” (2020)

- 【13】Wikipedia「フォトンベルト」解説

- 【15】Space.com “Strongest solar flare of 2025 erupts from sun, sparking radio blackouts…” (May 14, 2025)

- 【18】EarthSky “June solstice in 2025: All you need to know”